建築巡禮

果夫樓

志希樓

四維堂

新聞館

天放樓

鼎丞樓

風雩樓

大仁樓

大勇樓

大智樓

紅樓

社會科學資料中心

憩賢樓

集英樓

中正圖書館

體育館

井塘樓

逸仙樓

道藩樓

行政大樓

中山館

藝文中心(大禮堂)

傳播學院大樓

季陶樓

百年樓

研究大樓

新建附設實小幼稚園

綜合院館

商學院館

國際大樓(語視中心)

政大附中

國際學人暨學生會館

研究暨創新育成總中心

第三學人宿舍(南苑)

達賢圖書館

果夫樓

果夫樓建於1957年,座落於我校噴水池一側,於1961年為紀念陳果夫先生所命名。果夫先生於1929年任中央黨務學校總務主任,爾後於抗戰時期擔任中央政治學校代理教育長,成效卓著,績勳烜赫,為政大創始之中堅翹楚。果夫樓先前曾作為行政大樓以利校務行政,俟今址大樓落成啟用,則改為心理系與應用數學系辦公上課之處,一路延用至今。

綠瓦灰牆,兩層的平房,相較於動輒十數層樓的其他新式建築,除了隱隱透露出的古色古香。隨著光陰流逝,昔人已遠,政大校園內的景觀與時俱變,復校初期的老建築已所剩無幾,在新建築的環伺間,果夫樓與志希樓雖略顯凋零,卻猶存一番風韻,它們不但是政大校史的見證者,亦是昔日校友的緬懷憑藉。

志希樓

志希樓為政大最原始的校舍之一,始建於1956年,後陸續完成各層建設。志希為羅家倫先生的字號,家倫先生曾任北京清華大學校長、中央政治學校校務委員,南京中央政治學校教務主任,於我校及教育界懋勳彪炳、建樹頗豐。起初志希樓為政大總圖書館,1977年中正圖書館落成後,即卸下其任務,後轉供為理學院三系使用。

2010年2月24日經由【臺北市政府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群考古遺址史蹟及文化景觀審議會第123次會議】決議將志希樓、果夫樓、四維堂列為文化資產歷史建築。

四維堂

若問起政大最美麗的建築物,或許四維堂不是你心中最佳答案;但問起政大最重要的建築物,四維堂絕對是許多人的第一選擇。走進政大校門映入眼簾的第一棟建築就是它,它更是校園精神象徵。

幾年前的校園規劃擬將四維堂拆掉重建,引起老校友的關心,認為四維堂代表政大的傳統,也是如今老校友認出政大的唯一憑藉,學校最後只就外觀做更新。

1954年夏,本校於指南山麓復校,規模極為簡陋。當時招收僑生,獲得美援,政府亦獲經費補助興建校舍,四維堂得此美援經費於1958年冬完成,隔年5月20日落成,並在該堂舉行本校成立32週年校慶大會。

看來不起眼的四維堂,正如其名是個正方形兩層樓高的大禮堂。由於政大首任校長就是當年將「禮、義、廉、恥」四維推廣為各級學校共同校訓的先總統蔣公,四維堂命名由來或與此有關。

四維堂當時在政大建築物中,屬最堂皇者,且為一多目標的建築,兼具體育館、禮堂及學生課外活動多重用途,計上下兩層,檜木地版,活動面積連同樓層為一九九二.五六平方公尺,可容納一千五百人集會(現今使用一樓為主,容納人數為六百人)。在早期,四維堂是學生們聽取校長訓勉的主要集會場所,也是重大會考的考場,四維堂四週隔有若干大小房間作為學生社團之用,堂內除可提供舉行各項運動外、另會議召開、體育教師休息室學生代聯會辦公室、電影放映室及沖洗相片暗室等,無不俱備,民國89年5月翻修為現貌。

幾年後或許政大原先低矮的老舊教室,又會變成棟棟現代的大樓。但可以確定的是,不管周圍的高樓與它多麼地不協調,四維堂仍將堅守它的崗位,紀錄著每位政大人的歡笑與血淚。政大人的四維堂就等於政大人的精神。

最後附上關於四維堂的冷知識,四維堂的草書對聯上下聯分別為「育才閱三十餘年共勵知行永垂學統」、「撥亂得六千君子各憑忠愛再奠神州」。

新聞館

座落智仁勇三棟樓旁邊的新聞館,靜靜蜷在政治大學校園一角,與對面高聳的綜合大樓相望,三樓高的新聞館顯得不太起眼。

這樣的新聞館,是上了年紀的四十歲老建築,即便被眾多新建築包圍,可在早年,誰也沒它風光。

因新聞系所學生人數遽增,課程日漸專精,極需擴充設備,且為發展新聞學的深度與廣度,於1959年,當時的政校長劉季洪宣布籌建新聞館。於1961年動土興建,同年完工,共花費新台幣一百七十六萬元,立起建地五百餘坪的新聞館,是全校第一座系館。

除辦公室外,館內有供教學研究和實習的設備,包含禮堂、圖書室、世界報紙展覽室、暗房、民意測驗中心、新聞歷史文物室、實習廣播電台。

落成時由當時的監察院長于右任啟鑰,中外賀電紛至,包括美國總統甘迺迪的賀函。政大新聞系教授林元輝解釋,由於當時國民黨政府與美國關係密切,台灣等於是美國對應的傳播學院大樓取代,電台、圖書室、及部分教授研究室已經移至傳院,院內也具劇場、編輯室、電腦室等設備。於是,新聞館倒成了傳播學院學生經常聚集的地方,因三系的系學會都在這兒,常有學生在此開會、討論報告,也有人在這聊天、跟狗兒玩。

其實新聞館老歸老,卻不衰。即便九二一地震後被看待成是座危樓,不過,新聞館是新聞系歷屆師生的共同記憶,不管是過往風光或遲暮風華,都抹不去。

天放樓

天放樓原為社會科學資料中心,緣於1959年行政院國家長期發展科學委員會補助建築經費100萬元,1960年8月政治大學決定以該項經費興建社會科學資料中心;1961年9月底竣工,先行啟用。1962年3月9日社資中心與新聞館同時舉行落成典禮,教育部長黃季陸主持啟鑰儀式。

1965年底,國科會撥款補助社資中心兩側擴建工程,1968年5月20日政治大學41周年校慶大會,公告周知將社資中心命名為「天放樓」,以紀念前教育長程天放先生對政治大學的貢獻。1973年10月30日社資中心遷出天放樓,移入現址。天放樓已拆除,原址改建為資訊大樓。

鼎丞樓

鼎丞樓原為三層樓建築,1964年1月興建完工,為院系辦公大樓,底層為訓導處,二樓為教務處,三樓為院系辦公室,計有辦公室34間。1968年,政大41周年校慶,將院系辦公大樓命名為鼎丞樓,以紀念教育長丁為汾先生。1975年外牆全部翻新,1977年撥供商學院使用。

1993年政大興建商學院館大樓1棟,經研議將利用拆除鼎丞樓及三、四、五字頭教室之基地興建。鼎丞樓已拆除,原址改建為商學院大樓。

風雩樓

政大校園裡不少頗具年歲的建築,這幾年陸續進行整容手術,其中變化最大的,就屬坐在四維堂後面的風雩樓。

風雩樓的本名是「學生活動中心」,他在1965年就住進政大,是社團活動場地。三樓高、面積六百六十平方公尺的他,有小禮堂、交誼廳、吃茶廳、音樂室、武道場、撞球場和會議室,是一棟多功能建築,讓學生在啜引一杯一元的奶茶之際,也能經營花樣青春。過去是振聲合唱團團長之後擔任課外活動組組長侯志欽,就曾在颱風天趕來搶救社團財物,「結果樂譜全部泡水,大家用吹風機一頁頁吹乾,但錦旗的浮字掉下來,卻怎麼也貼不上去」,他打趣地說。

後來學校興建教室的速度趕不上增招學生的名額,風雩樓被規劃為數個編號「九」開頭的教室,社團活動則遷往山上藝文中心,學生從此給風雩樓一個綽號:「九字頭教室」,而沒有在這裡上過課的人,也就很容易在行經風雨走廊時,忽略了這棟曾經迴盪無數青春歡笑的建築。

1996年綜合院館加入政大後,分擔了教室不足的壓力,風雩樓回歸學生活動場地的崗位,並開始接受整型。2001年4月完工後,取《論語》中「浴乎沂風乎舞雩,詠而歸」的曾點之志,命名為「風雩樓」,象徵學生歌舞恣狂的空間。

風雩樓地下一樓、朝向山下網球場的外牆貼有鏡子,讓跳舞的同學可以藉此修正自己的姿勢;一樓為交誼廳,設有桌椅和沙發,不少學生在此開會及討論報告;二樓的小禮堂、韻律室及會議室,則是優先由社團登記使用;如果有人想在風雩樓開小型演唱會,也可以向課外組申請。看來儘管歲月遞嬗,風雩樓還是可以繼續承載政大人的青春。

因校園空間整體規劃,2020年8月員生社由集英樓搬遷至風雩樓1樓,又為本棟大樓增添新的風貌。

大仁樓

走過大仁樓的時候,有沒有覺得有點不一樣呢?不同於同期落成的大智樓與大勇樓,大仁樓不僅在外觀上給人煥然一新的感覺,內部空間也重新規劃過,裡外都給人改頭換面的感覺!

改建後的大仁樓,現代感與科技感並重。資科系助教楊昇財說,這是系上與建築師不斷溝通協調,共同激盪出來的。

看著現在的大仁樓,相較於對面的綜合大樓,可能很難想像它過去的輝煌歷史。根據記載,智、仁、勇大樓約在1968年至1971年間陸續落成啟用,選舉研究中心主任劉義周教授回憶,1969年時他進政大唸書,當時智、仁、勇大樓,分別是文、商、法學院的院館,也是許多學生的主要活動中心,人來人往、熱鬧非凡。

中文系的劉紀華教授也說,在那時只有山下校區,周圍也都還是稻田的年代裡,附近根本沒有什麼房子,智、仁、勇這三棟四層樓房,差不多可以比擬作華廈了!

劉義周教授指出,早期的大仁樓二、三樓是商學院的各系辦公室,一、四樓則是教室。1991年左右,因為電腦興起,打字教室空了下來,原本在大勇樓的選研中心空間太小,便搬遷到二樓。三、四樓的電算中心,也因為商院陸續搬遷閒置下來,在1993年由新成立的資科系遷入。後來選研搬遷到綜合大樓,二樓便由資科系使用,至於一樓則還是留作一般教室用途。

早年的政大常淹水,靠近河堤的智、仁、勇更是首當其衝,劉義周教授印象最深刻的一次是1977年,當時的水幾乎淹到了二樓辦公桌抽屜!劉紀華教授也說,大水過後教室雖然鹹臭無比,但同學們卻絲毫不以為苦的打掃,反而在勞動之中凝聚了緊密的向心力。

劉義周教授說,現在大仁樓後面的水泥停車場,當時還是一大片綠油油的草地,同學常三五成群地在綠茵上席地而坐、談天說地。劉紀華教授則記得當時沒有河堤,放眼望去就是醉夢溪,有時還能看到有人駕著一葉扁舟,十分悠閒!

三十幾年來,大仁樓的用途幾經更迭,學生也是代代傳承。相信每一位校友心中,都有屬於自己的回憶。

大勇樓

安靜地座落於高聳的綜合院館旁邊,大勇樓在成排楓香的掩映之下,悄悄褪去灰撲撲的老舊外衣,整建之後將以煥然一新的面目,繼續承載著政大師生的活動身影。

建於1969年的大勇樓,與同期的大智、大仁樓同為四層樓的建築,為了重新規劃可用的校舍空間,校園規劃委員會採漸進的整建腳步,陸續為這三棟老建築換上新風景。

繼大仁樓之後,2002年的暑假八月,大勇樓開始進行整修的工程。預定的使用單位傳播學院,與設計廠商共同研究內部空間及設備需求,並於同年的2月28日竣工。

營繕組組長李國龍表示,大勇樓的裝修總預算約略為三千一百萬元,含括了建築修繕、消防改善、水電空調設備,及景觀設計之費用。

整修後的大勇樓,建築物外貌變得更為寬敞明亮,而點綴在門簷與窗櫺上溫暖活潑的色彩,也為大勇樓增添了豐富多變的表情,重新召喚流動與停駐的腳步。預計設置的餐飲中心,將整合運用旁邊的河堤空間,設計成開放的用餐休憩場所,讓大勇樓更貼近每一位政大人的生活。

未來大勇樓一樓的普通教室及二樓的E化教室,仍留待教務處規劃課程之用。而三樓在傳院課程及研究需求設計之下,將規劃為新聞中心、網媒及寫作中心、數位圖像與出版中心、整合行銷傳播研究室、傳統圖像企劃製作,以及相關視訊、影像、聲音等的專業工作室。四樓則作為傳院師生研討室、博碩士研究室、教授休息室,以及會議廳等。

大智樓

1970年3月正式落成啟用,與大仁、大勇樓落成時間相近,建築型式相仿,以三達德命名。

大智樓啟用初期為文學館,1樓為普通教室,2樓為各系所辦公室,3樓為語文、視聽等特種教室,4樓為圖書館和禮堂。1976年8月,因文理學院遷入天放樓,所遺空間悉改為普通小教室。其後,傳播學院進駐大智樓,三系辦公室、系學會與部分教授研究室,均置身其間。

因建築本體老舊,2003年校方決議重新整修。2004年7月完工,計花費1,340萬元。整修後的大智樓交由理學院運用,部分教室空間供全校師生使用。1樓為普通教室,2-3樓為心理系、應數系、資科系、教授研究室,部分為教室,4樓為心理系實驗室。

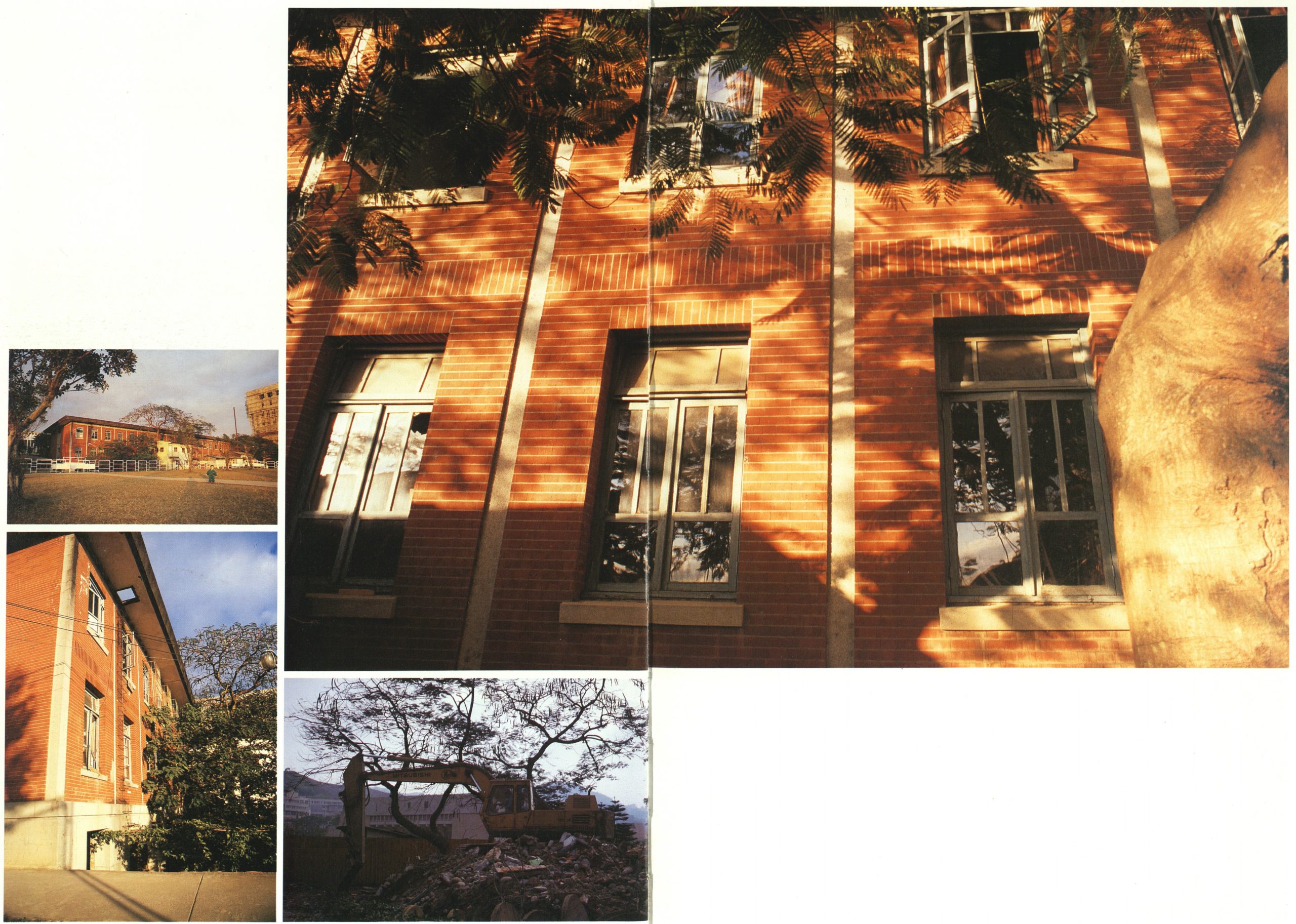

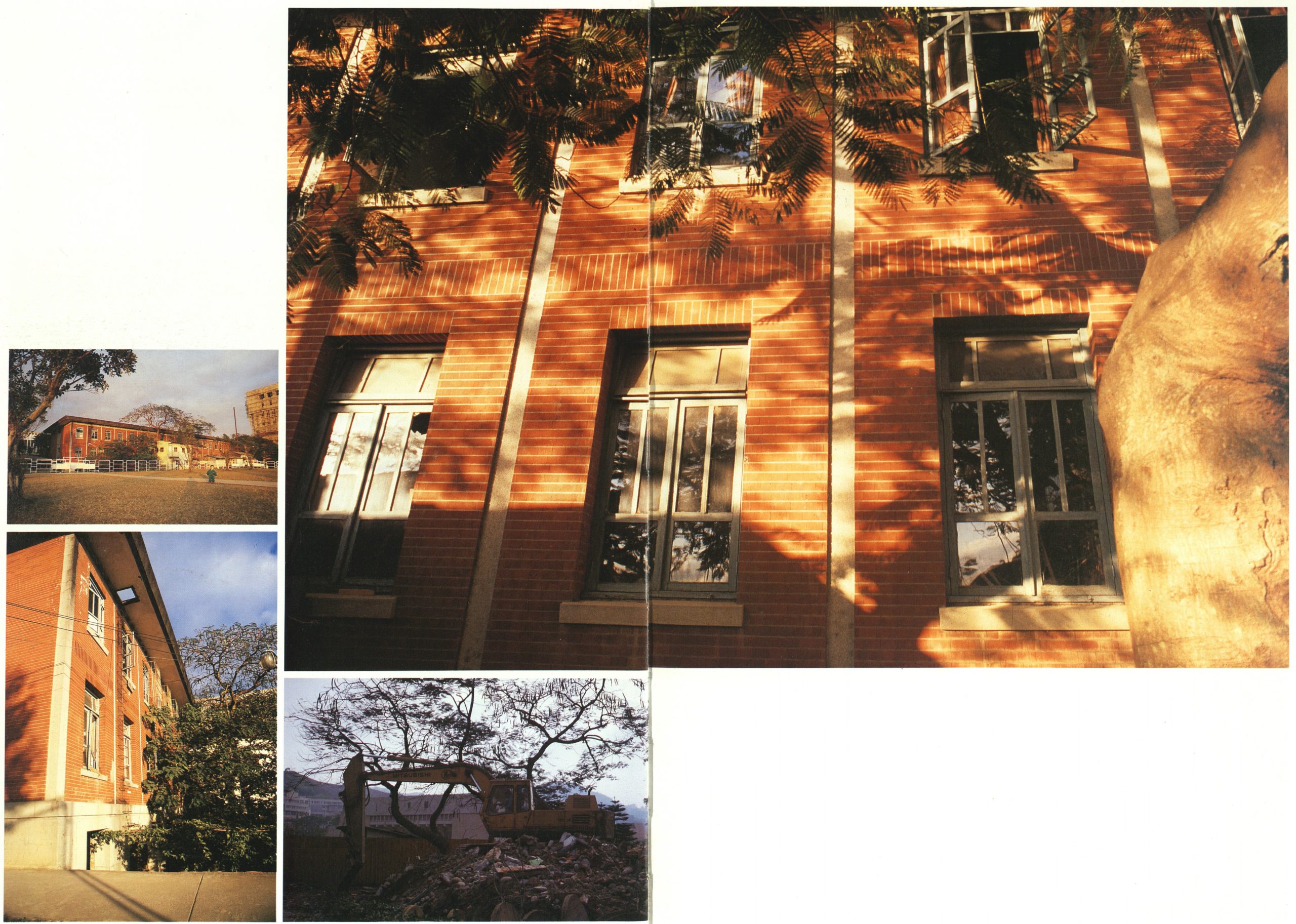

紅樓

在新聞館、行政大樓和綜合院館間的「羅馬廣場」,是已消逝紅樓的所在地。它不像現在一樣是學生的休憩地點,相反的,當時在教育部辦公室及人二室的坐鎮下,為紅樓披上一層神秘面紗。

紅樓因其磚紅色的外觀得名,是教育部防空疏散辦公大樓,規模和現在的新聞館差不多的兩層樓建築。政大校史關於紅樓的記錄很少,僅有短短幾行的記載和兩張印有紅樓外貌的名信片。所幸在第49屆畢業紀念冊中留存了紅樓不同角度的影像。

早年教育部在一樓設置了高教司、中教司等行政單位,在戒嚴時期每所學校都會設立的安全考核教室─「人二室」也設在一樓。二樓則借給政大使用,當時的國貿系在那裡成立了貨幣博物館、邊政系〈今民族系〉在那裡放置許多原住民文物蒐集,除此之外還有心理衛生中心及教育系圖書館。

1988年底,由於學校行政大樓已興建完成,紅樓的用途性逐漸減低,再加上有感建築物過多,空間略嫌擁擠,因此學校在徵求教育部同意後加以拆除。

時任總務長楊英邦從1968年進入政大教育系就讀後,在紅樓裡的教育系圖書館工讀了四年。他表示,紅樓給大部分學生的感覺有點陰森森的,平時一樓的教育部辦公室幾乎沒有人,二樓的貨幣博物館跟原住民文物蒐集室平常也不會有人參觀。

「到晚上甚至只剩我一個人在教育系圖值班。」楊英邦笑說當他晚上結束值班把教育系圖的燈關起來後,常常用跑的衝出紅樓。

「早年政大沒有熱水,所有的熱水都是工友一早在紅樓旁燒開水,再把熱水送到各辦公室及男女宿舍。」楊英邦回憶道。此外他表示心理諮商中心常進行許多研究,需要大量人力幫忙人工畫記,由於教育系圖就在心理諮商中心旁邊,因此當年有許多教育系的學生會在紅樓幫忙,無形之中紅樓變成為教育系另一個聚集地,「當年許多活動策劃都是在那裡討論。」楊英邦說,紅樓對他而言是他和同學們情感交流的園地。

對於紅樓已成為歷史,楊英邦現在回想起來覺得有些可惜。他表示紅樓充滿歷史痕跡,若在今日學校可能會因維護古物而予以保留。

社會科學資料中心

儘管社會科學資料中心座落在政大校區的邊陲,但是由於它典藏了台灣七十多所大專院校、總計超過十三萬本的碩、博士論文,使它成為校內外許多作報告或寫論文的學生,不得不來「挖寶」的地方。

1961年,政大為了加強社會科學研究資料的蒐集,於天放樓(已拆,改建成資訊大樓)成立社資中心,後來因為資料擴充迅速,1971年由國科會補助下,新蓋現址建築,再經過1981年的擴建,遂有地上四層、地下一層,總樓地板面積7,048平方公尺的現貌。

當初社資中心被規劃來放置各系所的圖書資料,所以才會有蜂巢般的小隔間,後來接受了教育部轉贈的全國碩、博士論文,便轉向以論文蒐集為主。目前社資中心除了有媲美國家圖書館的論文典藏之外,也收藏了完整的聯合國及我國政府公報、出版品,還有不少成套的善本叢書及國科會研究報告。

這些書魂平時就靜靜的肩鄰在架上,散發出一股知識特有的莊嚴氣氛,吸引著各地學子來此「朝聖取經」。而每個月約六千人的造訪,也讓館內不得不配置十部影印機,宛若小型影印店。

此外,社資中心的地下室放有不少國內、外過期報紙的合訂本,把過去的歷史嵌在泛黃的紙頁中,教育系三年級的學生曾伯歆就說,每次去社資中心找報紙,「就像在挖礦,有過期的八卦,也有智慧的結晶」。

自2019年7月起,社資碩、博士論文、叢書、政府出版品已遷移至達賢圖書館。

憩賢樓

由於政大原有學生膳廳係克難建築,面積不廣,不敷應用,以致學生多在附近飯館用膳,不僅費用昂貴,且衛生欠佳。乃於1972年7月列入年度預算,興建餐廚設備一切現代化之餐廳大樓1棟,為第一學生餐廳。

1975年,已訂約發包之學生膳廳及教室大樓兩項工程,因施工期間適逢國際經濟波動,工料物價上漲,包商虧損,進度遲緩;後奉行政院令依照實情酌予補貼,該年5月5日完工,9月17日舉行啟用典禮。

2021年,因使用年份已久、設備老舊,經多方考量決定拆除,未來學生餐廳將移至集英樓,而憩賢樓原址將建造法學院大樓和全新生活服務中心。

集英樓

位於新聞館後方的集英樓,完工於1978年,樓高3層。建造的目的,乃為續建第二學生餐廳。完工後,歷經諸單位使用,包括:醫務室、實習法庭、演講廳、餐廳、社團辦公室等。

1981年消費合作社供銷部設於集英樓2樓。後2樓為書城,1樓為消費合作社。

2021年10月29日,改為集英樓餐廳正式開幕。

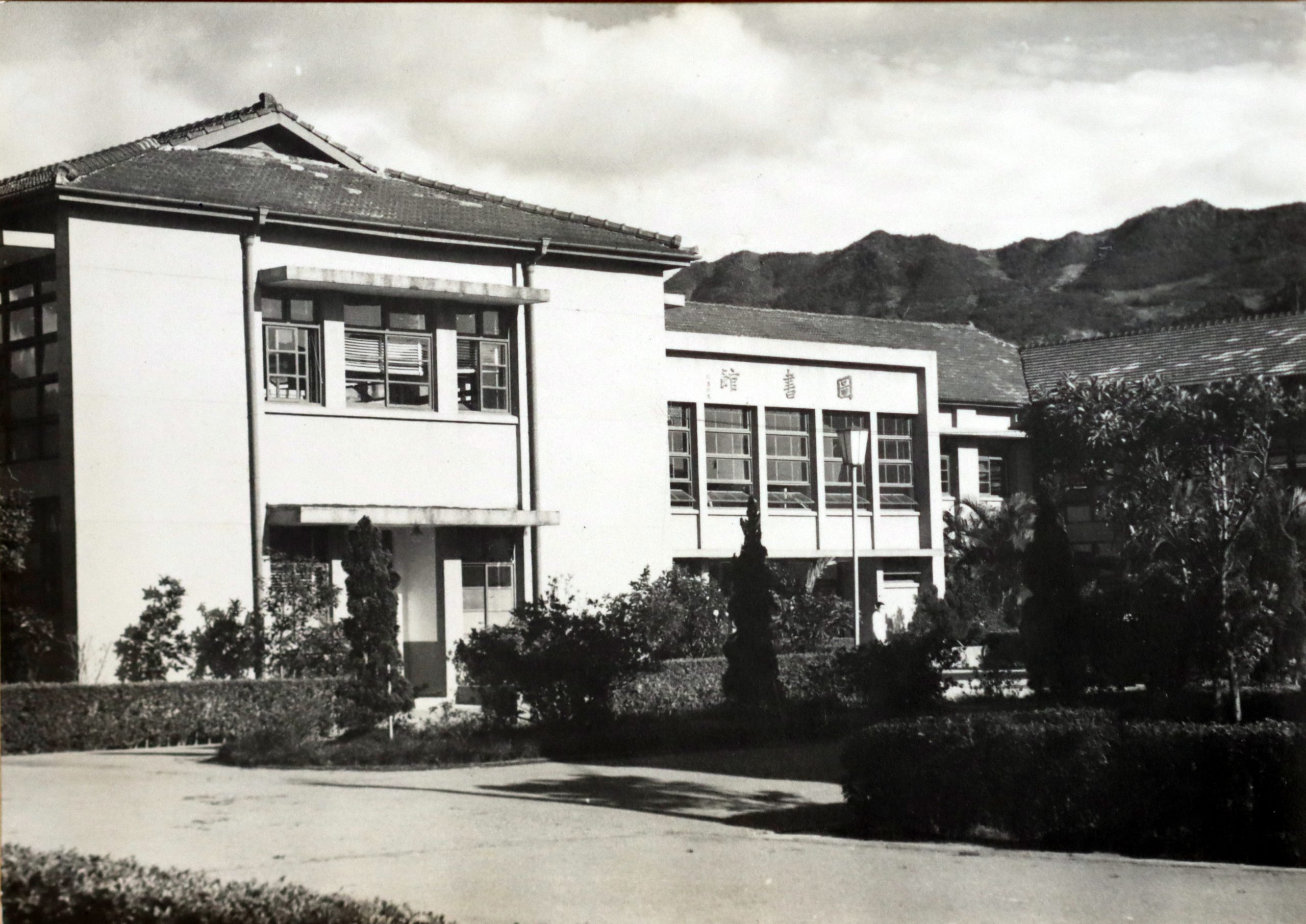

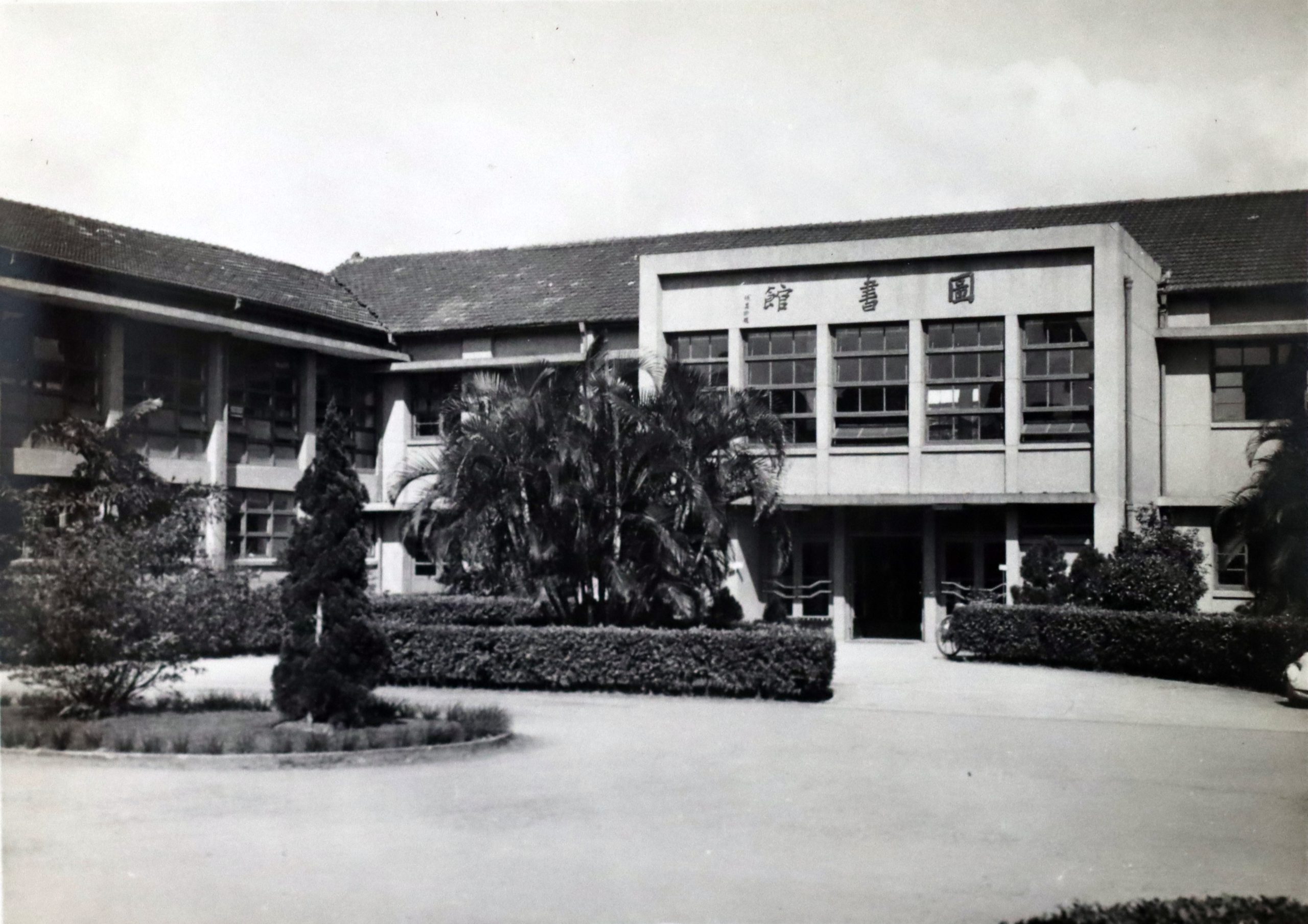

中正圖書館

中正圖書館是政大的總圖書館,政大在1954年於台北木柵復校,當時的總圖書室位於理學院志希樓現址,各系所都有圖書室供學生使用圖書資料,如新聞館有新聞系圖書室、大勇樓有法律系圖書室、大仁樓則附設文學院圖書室,而當時借還書屬於閉架式服務,早期的校友必須依照索碼書卡填單才能借書。

前校長李元簇有鑑於圖書資料過於分散,為提供師生更良好的圖書服務環境,決定新建圖書館大樓,彙整各系所分散的圖書資料。

李前校長於1976年大刀闊斧拆除了三棟女生宿舍、兩棟男生宿舍、一棟兩層樓高的餐廳與網球場,這棟萬壽形建築的「中正圖書館」旋即在隔年校慶落成啟用,當時建築面積和藏書量均號稱亞洲第一,而這段風光的歷史似乎隨著歲月而消逝。

龐大的藏書量促成籌設圖書分館的需要,近年相繼設置傳圖、商圖和綜圖等圖書分館,圖書館閱覽組主任莊清輝提起政大圖書館的發展歷史,打趣的說,圖書館藏書是「分久必合,合久必分」。

現貌的中正圖書館也許給學生老舊的映象,校園規劃委員會已開始討論總圖大樓的整建規劃,內部空間規劃亦將重新規劃,也許數年後,中正圖書館會讓你覺得煥然一新。

體育館

1976年政大擬建體育館1座,經總務處蒐集成功大學與台北體專等校新建體育館藍圖參考,會同訓導處規劃;經體育館興建委員會決議:建築地點預定在大操場南端,占地約1400餘坪。

1977年8月6日,由教育部長李元簇(前政大校長)主持開工典禮。體育館開工後,發現基地土質過差,經建築師研究加深基處以保結構安全,並辦理變更定案,直至9月22日始正式動工興建。1979年6月,因局部變更與景美溪堤防施工影響,延展2期始告竣工。

運動場與體育館計耗資6000餘萬元,內部包括禮堂1座,座位5500個,籃球場4個(其中符合國際標準之活動籃球架一套)、桌球室、韻律室、柔道室、重量訓練室、體操館、劍道室、跆拳室、網球場、羽球場、排球場等30餘個單位,體育館前的體育場亦同時填高整建。這座當時設備完善的體育館,除了是體育活動用地外,尤留存「迎來送往」的點滴記憶。這裡不僅是大一的新生訓練場地,也是畢業典禮會場,見證著莘莘學子的重要歷程。

落成超過35年的政大體育館,於2016年8月起大整修,2017年9月完工,將申請國際認證,積極爭取舉辦國際賽事,也可辦演唱會。體育館外牆也徹底拉皮更新,減少外牆磁磚掉落的危險。

體育館外的田徑場因長達20年未整修,受天候因素與長期使用所致,跑道面嚴重龜裂且隆起,時常造成跑者的不便與危險。藉由校友捐贈款計畫,田徑場於2018年11月開始動工,於2019年5月底完工。整修後的田徑場,不僅取得國際田徑總會IAAF的一級認證與中華民國田徑協會國家級400公尺田徑場地雙認證外,在外觀上,也將原本的磚紅色跑道更換成與2017台北世大運田徑比賽場地相同的藍色跑道。

井塘樓

【記者黃瑜萱採訪報導】位於社會科學資料中心西側的井塘樓,純白色的外貌,加上獨特的圓弧建築造型,宛如一方荷池,靜謐地坐擁天光雲影。

原名為研究大樓的井塘樓,建於1975年,一直作為本校研究部教研中心之用。總務處營繕組組長李國龍表示,目前於去(2002)年八月全面淨空的井塘樓,已在今(2003)年四月底動工整修,完工後由教育學院進駐。

其後,除了教育學院系所之外,陸續也會將教育學程中心、幼兒教育研究所、教師研習中心設置於此。至於地下一樓則闢有研討間,或可為社團活動場所,以收活絡空間之效。

井塘樓整修工程發包價約一千四百十四萬元,將依照教育學院之需求,重新規劃建築空間。整修重點尚包括室內空調設備、屋頂防漏等項目。在外觀方面,教育學院希望在不破壞原建築物協調感的前提之下,藉由外圍鋁窗換新,讓井塘樓呈現新氣象。

井塘樓的後方是河堤一隅,安靜的聽得見林子裡樹葉落下的聲音。而左側延伸至游泳池與憩賢樓之間,是一整片可供休憩的草地,花木扶疏,林蔭清涼。空間重新設計運用之後的井塘樓,除了花香鳥鳴,也將再度注入政大師生的笑語。

逸仙樓

莊敬第一宿舍、二字頭教室對面的逸仙樓,取名於國父孫中山先生的教室大樓,完工於1981年7月,樓高7層。

逸仙樓為教育系、會計系、經濟系及資管系等系所之使用空間,其中有部分共同教室與研究室。

道藩樓

政治大學中許多建築物都以人名命名,校門口兩旁的志希樓、果夫樓如此,山上校區那為了紀念台灣文藝運動先鋒張道藩先生的道藩樓也是如此。於是這些建築不再只是冰冷的水泥鋼筋,還承載著政大過往的人與事。

被外國語文學院師生視為精神堡壘的道藩樓,和旁鄰的百年樓、季陶樓是山上校區的主體,於1980年代開始聳立於政大山腰間。

相信許多政大人一聽到道藩樓都會直接地聯想到外語學院,但從前的道藩樓卻是大一新生共同科目的教學大樓,隨後才改成外語學院。但這座陪伴外語學院師生多年的建築,今年「換新裝」了。

為了配合政大校務發展中長程計畫,同時加強院館集中及改善外語學院教學與辦公空間,道藩樓在去年的三月二十九日開始進行整修工程。整修經費達四千多萬,於今年九月十日順利完工。整修的重點包括外觀及內部隔間整體整修。

整修後的道藩樓煥然一新,披掛了將近二十年的米黃外衣,現在則換上一襲灰紅相間的衣裳。許多路過的學生都不禁發出讚嘆,整修後的道藩樓彷彿重生一般,散發出的現代感讓政大的山腰更顯美麗。

不只是外觀上改變,整修後的道藩樓想必更能符合現代化教學的需求。但無論道藩樓的顏色是什麼?它在外語學院師生中的地位、甚至在政大學生的心底,都是獨一無二的道藩樓,都是那座充滿大學之美的道藩樓,都是那座政大山腰間雄偉大度的道藩樓。

行政大樓

政大這些年來新建數棟大樓,不但讓校園的空間配置重新調整,也取代老校友對政大的部分記憶,甚至成為區隔世代的標記,而現在矗立在山下校區的行政大樓,正可呈現這樣的對照。

1990年以前,行政人員是在果夫樓辦公,而行政大樓現址則是三棟兩層樓、每間寢室八個人的男生宿舍。中文系教授黃志民說,當年宿舍幾乎沒有娛樂活動,只能趁週六晚上到四維堂看電影,令他印象最深刻的是,當年因為住宿生裡有一半是僑生,所以有個人專門進宿舍賣狗肉,「有趣的是,這個人來賣香肉時,身旁還牽著兩隻狗」,黃志民笑著說。

後來校區逐漸往山上發展,原本在山下的男生宿舍校區也陸續拆除。1986年6月底,行政大樓正式動工,起初因為發現地下岩層差異過大,打樁困難,一度停工43天,後來又遇上工資上漲和物價波動等因素,使原本預計六百個工作天完成的行政大樓,一直等到1990年3月才落成,9月才啟用。

現在的行政大樓,是一棟八樓高的現代建築,當初為了防範淹水和固定地基,特地將底盤挑高,這也是為何行政大樓一進去就是二樓的原因。

採天井式設計的行政大樓,在二樓有座中庭花園,還有水池養著錦鯉,一片生機盎然。值得一提的是,二樓大廳擺著一面大約五公尺高、四公尺寬的藝術陶壁,是「美濃窯」創辦人朱邦雄的作品:「傳承」,其斑爛的色彩常成為許多人拍照的背景。

至於行政大樓外面的廣場,經常被用來做為社團表演或小型演場會的場地,吸引著來來往往的師生,如果有人想停下來觀賞,階梯是現成的椅子,微風是天然的冷氣,幾陣掌聲過後就寫下青春的記憶。

儘管政大校園未來還是會繼續改變,不同世代的校友對政大也是會有不同的記憶,但無論時空怎麼變,同是身為政大人的曾經、同是在政大啖狗肉、看表演的過去,永遠不會改變,政大也永遠像行政大樓前的階梯一樣,印記著無數人的溫熱青春。(摘自政大校訊第九期)

中山館

中山館曾座落於百年樓對面,1984年6月完工,11月三民主義研究所(後改名中山人文社會科學研究所)遷入使用,內部除一般教室、教師研究室外,設置有三民主義研究所圖書室。

中山館於八十七年八月十三日凌晨發生火災燒燬。

藝文中心(大禮堂)

1984年10月,公開徵選預定新建學生活動中心工程,1988年3月,新建學生活動中心第二期建築工程(大禮堂),由信助營建得標,完工後將取代四維堂活動中心之功能。1988年底藝文中心竣工啟用。

建於山坡的藝文中心,為8層樓建築,1樓為育樂區,設置餐廳與咖啡廳;2樓為藝術和學術研討區,並設有國際會議廳;3樓為戲劇、音樂視聽中心與隔音練習室;4樓為靜態展覽會場和超商部。3、4樓之間,係是由旋轉樓梯連接的休閒廣場,可供聊天、聚會之用;5樓為課外活動組辦公室與自治性社團所在地;6樓為學術性社團辦公室;7樓是聯誼性社團辦公室;8樓為僑生社團辦公室。此外,5樓至8樓均設有社團活動室,可供演講之用。

而座落藝文中心左側的藝文大禮堂,則完工於1991年9月21日,為一棟5層樓高之建物。

傳播學院大樓

1985年7月,傳播學院建築用地選定道藩樓右側鳳凰林,佔地約1000坪。1986年12月11日,傳播學院新院館興建工程舉行動土典禮,由陳治世校長主持;1988年2月完工,為地上4層,地下2層之建物,耗資5500萬元,擴增設備和器材,並設有專業圖書室、廣告企劃室、廣電製作中心、電腦中心、多媒體製作中心、廣告商業攝影棚、暗房、小型寫作室、劇場等設備,羨煞不少外系師生。

季陶樓

走進政大校門,映入眼簾的是充滿歷史痕跡的四維堂、氣勢磅礡的綜合院館、書香氣息濃郁的中正圖書館,這是一般人對政大校區的第一印象。

從四維堂與行政大樓間的風雨走廊,沿著四維道一路走上山頂。從半山腰自成一格的傳播學院、煥然一新的外語學院道藩樓、目前正在改頭換面的文學院百年樓,繼續向上步行,即可看到季陶樓在百年樓及語言視聽中心的環抱下,靜靜的落在一隅。

踏上長長的石階,低頭一看會發現別有洞天,石階是架在古典幽靜的荷花池上。以灰白色為基調、搭配著磚紅色做為點綴的建築,坐落在蓊鬱的後山樹林間。

季陶樓是依民國十六年政大創校時的教務主任戴傳賢,字季陶而命名,民國七十六年五月二十日、下午三時三十分教育部陳次長梅生為本校新落成之法學院-季陶樓主持啟鑰儀式,總統府資政陳立夫、救國團主任李鍾桂、本校師生代表百餘人在場觀禮。

直到民國八十九年綜合院館落成,法學院與社科學院搬離,季陶樓現為英國語文學系、日本語文學系及歷史學系三系所在。

民國八十九年季陶樓整修,不僅在外觀上變成現今風貌,內部結構也更具現代化。從各系系圖到語言教室、語音實驗室等一應聚全,讓英文與日文兩系的學生在口語練習的硬體設備方面更加精進。

百年樓

百年樓完工於1983年2月,是山坡地新建的地2棟大樓,前半部作為一般教室使用,後半部供文理學院辦公。1987年9月,法學院暨研究大樓等分別搬進季陶樓、百年樓與道藩樓辦公。1994年,心理學系、應用數學系與新成立的資訊科學系由文理學院分出,改併成立理學院,遷入果夫樓與志希樓,百年樓仍撥歸文學院使用。百年樓得名自政大在台復校首任校長陳大齊先生。

百年樓前方矗立著精神堡壘,後方則有紓解政大夏季缺水困境的沈沙池。1984年3月,為紓解夏季用水之困境,乃於山上校區另建1200公噸水池1座,1985年完工。

百年樓起名原為紀念政大首任校長陳百年先生,百年樓完成整修驗收,成為文學院的新家,由中國文學系、哲學學系、宗教研究所以及圖書資訊與檔案研究所進駐。

總務處營繕組組長李國龍表示,百年樓整修工程於2002年9月5日開工,建築工程經費約二千八百八十六萬元,水電工程經費約一千五百三十二萬元。

百年樓分為前後兩棟建築,原先兩建築物之間建有擋土牆,年久植栽蔓生,顯得陰晦雜亂。如今空間重新規劃之後,將格局設計成階梯中庭,以木棧步道及造型別致的燈具營造整體感,而原有的一棵鳳凰木,更以卓然曼妙的姿態,為中庭帶來畫龍點睛之效。

文學院技佐林厥俊表示,開放的中庭設計,不僅增加學生課堂之間的活動範圍,百年樓各空間的採光也因此更為明亮。百年樓現在前棟作為教學教室之用,而後棟則以行政辦公室及小型系圖書館為主。

研究大樓

為解決教師研究室不足問題,在積極爭取下,1992年6月奉准編列預算興建研究大樓一幢,地點選定山下校區原有「六」、「七」字頭教室處。1995年3月底研究大樓竣工,內部主要設計為教師研究室與普通、視聽教室。

但研究大樓的興建,卻在校內引發爭論,即有關行政大樓與研究大樓互換的爭議。部分老師與學生反應,校園中央的行政大樓像一頂大帽子扣在中心,儼然一付行政掛帥的架勢。位於山下校園中央的行政大樓,佔據了校園最好的資源,反觀興建中的研究大樓則擺在大馬路旁,教學品質與研究效率殊為堪慮。如將行政大樓移至研究大樓位址,則來校辦理各項事務的人員,亦可方便許多。

而將研究大樓座落於現今行政大樓位址,師生們可在風光明媚、環境優雅的環境中,研討切磋;亦可設立各種研究中心,尤其是科際整合中心,如此將更可落實政大邁向研究型大學的期許。但這項提議終究未被接受,行政大樓依然,研究大樓亦依原定計劃落成使用。

新建附設實小幼稚園

成立於民國49年,政治大學鑑於幼教之重要、家長之需求,開辦附設幼稚園101年改制為幼兒園,全園核定招收幼生人數90名(三班),招生對象為政大教職員工子女、設籍政大實小學區(指南里、萬興里、政大里)之適齡幼兒。

綜合院館

因校園朝山上校區規劃之理念,原本社會科學大樓預計興建於季陶樓後側,為地下1層,地上4層之建物,於1991年6月完成發包,預計1993年完工。1991年11月21日發生地層滑動,學校召開臨時校務會議,決定原計劃興建之社會科學大樓,移建至山下校區大勇樓後籃球場處,並採高樓層方式興建。

1993年10月2日,政大計劃於山下校區大勇樓後側興建16層的綜合院館大樓徵圖評選作業截止收件,計有11家建築師參加比圖,並將各建築師之作品置於行政大樓7樓第一會議室公開展覽供全校師生參觀。10月16日,校規會委員評選結果,由吳明修建築事務所獲得本工程之設計及監造權。1994年6月11日完成發包作業;1995年8月29日,建築工程開土動工典禮。

1996年10月,原承包商嘉連營造有限公司發生財務危機,致工程停擺。政大依合約處理,改由保證廠商緯倫營造有限公司承包。該棟大樓規劃將括院系辦公、研究教學、大型會議場地及圖書館分館等多功能綜合用途,故命名為「綜合院館」(綜合大樓),由社會科學院、法學院及國際事務學院等共同使用。

商學院館

隨著時間的經過,政大商學院師生人數持續增加,使得原有的建築物在設備和空間上均不敷使用。商學院8系6所分散於鼎丞樓、井塘樓與逸仙樓等3棟大樓,其中僅鼎丞樓為商學院單獨使用,另外兩棟則與其他系所混用,在機能上未能有效整合,凸顯零散、不便管理的缺憾。1993年政大預計興建「商學院館大樓」1棟,經研議擬將利用拆除鼎丞樓及三、四、五字頭教室之基地興建,因該基地面積不大,為有效利用土地,計劃興建12層大樓。

拆除之鼎丞樓為三層樓建築,1964年1月興建完工,為院系辦公大樓,底層為訓導處,2樓為教務處,3樓為院系辦公室,計有辦公室34間。1968年,政大41週年校慶,將院系辦公大樓命名為「鼎丞樓」,以紀念教育長丁惟汾先生。1975年外牆全部翻新,1977年撥供商學院使用。

1994年9月2日,新建商學院管大樓工程舉行開工動土典禮,由鄭丁旺代理校長等共同執鏟;1997年完工落成。

國際大樓(語視中心)

1993年夏完工的語視中心大樓(今改名國際大樓),為1棟紅磚嵌白邊的6層樓建物,該大樓依山形而見,在一片蒼鬱山林中,尤顯宏偉壯麗。

這棟大摟的主要使用者為外語中心,為了符合語言視聽教學需要,內部各項硬體設備,均經專人精心設計,包括2樓視聽選習室1間,有錄放影音設備、錄音(影)帶、光碟等;3樓有可容100人的多用途視聽教室;另有教師器材室、特種語言小教室等12間、一般語言教室10間、錄音室、製作室、華語閱覽室與交誼廳等,分佈於4到6樓。

政大附中

政大附中於2005年8月23日完工,是臺北市政府(教育局)教育部和政大共同籌設的新高中,由臺北市政府提供校地,並補助校舍經費28億元,政大出資工程款2億元和電腦設備及其他軟體資源,教育部補助校舍工程款3.6億元和1億元設備(含空調)經費。

1998年,政大附中設校案經行政院審查通過,同年附中籌備處正式掛牌,由湯志民校長積極展開各項籌設工作。2002年底發包動工,校舍工程由政大校長和臺北市教育局長為共同起造人,教育部營建小組、總務科、中部辦公室、教育局工程科和政大總務處協助工程興建事宜,學校籌備任務繁鉅,肩負政府和大學合作首例之歷史使命,歷經7年,2005年正式開學,招收高中(一年級)6班、國中(七年級)5班,計427名學生。尤其是,招生即擠入頂尖高中的行列,並成為2005年臺北市和國內最受矚目的學校。

(摘錄自湯志民(2005)新世紀的優質校園-政大附中的規畫設計 學校建築︰現代化 VS. 國際化)

國際學人暨學生會館

於99年10月7日完工。座落於秀明路上的國際學人暨學生會館於99年12月17日正式落成啟用。館內提供高品質的住宿環境和服務,可提供校友訂房服務,以溫暖、舒適、便利的學人會館及優惠的價格,享受溫馨服務,擁有賓至如歸的全新感受。

除了廚房、洗衣間等公共空間,還有獨立衛浴設備、陽台、網路及中華電信MOD,並以飯店的經營管理方式,提供24小時的客房服務。

(摘錄自校友中心網站〈校友福利〉「國際學人暨學生會館」

研究暨創新育成總中心

研究暨創新育成總中心於103.09.12完工

研創中心為政大新建置之多功能空間,融合創意、創新、教學、研究、育成,藉由空間的鄰近與共享,建立將知識與研究轉化為社會應用的途徑。一樓為創意展演的對話空間,善用政大環山的優美景色,建立與社區的連結,透過國際會議廳、3D數位棚、文山‧未來館等多元展覽空間,呈現政大豐富多元的研究成果。

二樓為校級研究中心,匯集本校重要研究領域發展,此外研創中心二樓更為本校創意課程的實驗場域,物理教學實驗室、玩物功坊展現創意教學。

三樓為前瞻未來研究,呈現政大學術亮點,並引進標竿企業進駐,透過密切的產學合作,拉近大學與社會的距離。

四樓為創新創業平台,不僅有育成中心各廠商進駐,並提供創立方空間,以共同工作空間(co-working space)的概念,提供學生、校友更多互相激勵、腦力激盪的空間。

五樓為大師意象館,邀集本校、國內外頂尖學人進駐,提升本校的學術影響力。

透過各樓層不同功能的匯集,研創中心將成為創意、創新、教學、研究、育成的交流平台。

(摘錄自研究暨創新育成總中心介紹)

第三學人宿舍(南苑)

第三學人宿舍(南苑)於104.08.28完工

因本校國際交流頻繁、兩岸學術合作緊密,學人互訪頻繁,而學人宿舍不敷使用;原南苑教職員工單身職務宿舍,因屋齡已超過50年且其格局與功能均無法滿足現況需求,為提高學校學術產能,滿足學人住宿需求,讓國內外學人有賓至如歸的住宿環境,故而改建為本校第三學人宿舍。

第三學人宿舍為地上9層、地下2層獨棟式住宅大樓,每層配置23坪2房2廳2衛1廚住宅4戶,全棟共計36戶,另提供交誼廳、會客室等公共空間,亦設置平面式小汽車停車位31個及機車停車格27個。由大宇建築師事務所設計監造,由遠碩營造股份有限公司興建,室內傢俱裝修由灶明企業有限公司承攬,為求風格一致且避免後續施工界面,室內傢俱裝修工程亦委託大宇建築師事務所辦理設計及監造技術服務,於104.08.28完工。

由於第三學人宿舍為本校自償性建設,營建、傢俱、家電及日後營運等成本均由校務基金支應,考量校務基金收支平衡及使用者付費等原則,每戶每月宿舍管理費為新台幣22,000元整,申請借用資格則依據「國立政治大學新進教師暫時借住學人宿舍管理規則」及「國立政治大學學人宿舍管理規則」規定,凡聘請國內外來校講學研究之講座、客座、交換之教授、副教授、助理教授或講師及同等級之研究學人,或其他情況特殊經專案簽報校長核准之人員。

南苑改建為第三學人宿舍後,增加本校二房二廳學人宿舍供給,由4間增加至40間外,第三學人宿舍設有功能齊全的家庭廚房可解決國外學人來台後飲食不便的問題,期望藉由南苑改建後所提供的完整住宿及生活設施,能讓國外學人有賓至如歸的感覺,進而貢獻學識嘉惠本校的莘莘學子。

(摘錄自政大總務處電子報第9期)

達賢圖書館

民99年行政院同意將政大多年爭取、鄰近校園占地約10餘公頃之國防部指南山莊營區,正式核撥予政大;民102年校方進行指南山莊校區規劃,擬於指山莊內建立「人本、生態、創意」的新大學校區,其中包含新建圖書館計畫;民104年政治大學正式取得指南山莊;民105年幸得校友慨捐指南山莊全區規劃以及圖書館建築,捐贈者感念恩師司徒達賢老師的教導,命名為「達賢圖書館」。

108年06月27日辧理交接啟用典禮、108年10月15日取得使用執照、108年11月01日局部試營運、109年02月25日正式營運。

達賢圖書館位於指南山莊校區最前端,在指南山莊校區規劃裡,未來對面將設置捷運站,後方則環繞新建宿舍,成為校園的新地標。達賢圖書館主棟為地下二樓,地上八樓的建築,建築面積為27,000餘平方公尺,扣除地下一樓汽車停車場及一樓機車停車場,圖書館使用樓層為B2密集書庫及2-7樓空間,面積約為15,432平方公尺。離主棟建築不遠處另有一棟湖濱悅讀小屋,可容納300多個自修席位。

達賢圖書館包涵:

1.Information Diversity 資訊多樣化:多元軟硬體與新科技探索。

2.Commons 學習共享空間:人與己、人與社群、人與資料之對話交流空間。

3.Special Collection 特色館藏:結合數位典藏成果,建置專業典藏環境、多元收藏展品、科技展演展示空間,擴大研究資源、擴展研究能量。

(摘自達賢圖書館本館簡介)